- 公共卫生学院陈将飞团队连续两篇毒理学论文获评ESI高被引论文(Highly Cited Paper)

- 作者: 编辑:朱柏民 来源: 浏览:; 时间:2025年01月22日 17:00

-

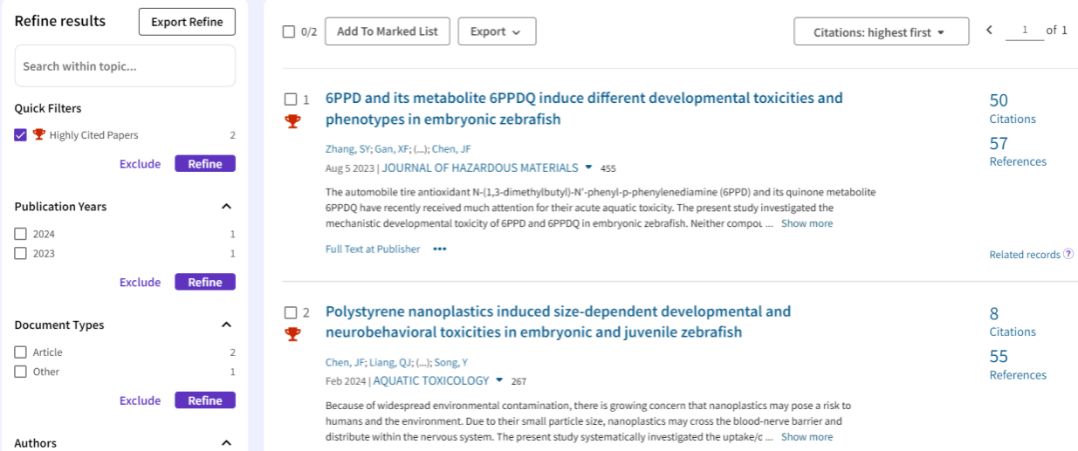

最近,公共卫生学院陈将飞团队在环境毒理学领域有两篇TOP一区学术论文获评ESI高被引论文,两项研究成果均为陈博士团队和中科院生态环境研究中心国家重点实验室合作发表。其中陈博士在2023年8月以最后通讯作者发表在《Journal of Hazardous Materials》上题为“6PPD and its metabolite 6PPDQ induce different developmental toxicities and phenotypes in embryonic zebrafish”的研究论文,已有50个他引次数,在2024年11月份获评ESI高被引论文。另一篇陈博士为第一作者/联合通讯作者在2024年2月发表在《Aquatic Toxicology》上题为“Polystyrene nanoplastics induced size-dependent developmental and neurobehavioral toxicities in embryonic and juvenile zebrafish”的研究论文,在2025年1月份获评ESI高被引论文。ESI(Essential Science Indicators,基本科学指标),是基于科睿唯安Web of Science(SCIE/SSCI)数据库,用以评价学术水平及影响力的重要指标。而高被引论文(Highly Cited Paper)是指在同一年同一个ESI 学科中发表的所有论文按被引用次数由高到低进行排序,排在前1% 的论文。

陈博士主要从事以斑马鱼为模式生物的环境健康研究,近年重点关注新型环境污染物的毒性效应和作用机制,聚焦微纳米塑料(MNPs)颗粒物和对苯二胺类(PPDs)橡胶防老化的斑马鱼体内过程、危害效应和作用机制研究。主要利用斑马鱼胚胎发育模型的优势,观察生命早期的胚胎对环境污染物暴露的响应,在个体、生理和靶器官组织水平综合确定毒性效应表型。借助激光共聚焦显微镜和斑马鱼转基因品系,解析毒作用靶点的微观改变。最后结合组学分析和基因干扰技术,探索具体毒作用的分子调控机制。

陈将飞副研究员,美国德州大学和俄勒冈州立大学访问学者。中国毒理学会神经毒理学专委会青年委员,中华医学会放射医学与防护学分会青年委员,浙江省毒理学会环境与生态毒理学专业委员会委员。截止日前,陈博士已发表学术论文近50篇,其中以第一/通讯作者发表SCI论文30篇,包括T3B高质量论文1篇,TOP一区13篇,二区12篇,高被引用论文2篇,他引近1500次;以第一发明人授权发明专利2件和实用新型专利6件。研究成果获得温州市生态环境科技奖三等奖(1/3)和浙江省自然科学三等奖(2/5)。